Pernahkah kita memikirkan rumah dan

perasaan-perasaannya dan berpikir bahwa rumah juga merindukan kita? bahwa ternyata ketika kita

pergi jauh, rumah tetap sama, ia tidak bergerak, ia masih pada tempatnya dan ia

menyimpan semua kenangan kita.

Selama 34 tahun hidup saya, saya menghitung (semoga

tidak ada yang terlewat di dalam ingatan saya) saya telah menempati sekitar 15

rumah tinggal dan itu sudah termasuk

rumah kos saya ketika berada di perantauan. Rumah pertama adalah sebuah rumah

besar di kota Larat, saya mengingat sebuah rumah tua dengan

kamar-kamar luas dan jendela model lama dengan cat kayu berwarna hijau

tua. Saya mengingat rumah ini dengan anjing kampung bernama Boy, yang selalu

menanti ayah saya ketika pulang dengan perahu motornya dari pulau-pulau seberang. Juga aroma menyengat bunga terompet yang sering masuk ke kamar tidur. Ketika tinggal di rumah ini, usia

saya barangkali satu atau dua tahun, sehingga saya merasa rumah itu besar

sekali.

Rumah ke dua (yang bagi saya istimewa) adalah rumah

tua milik keluarga kami, milik kakek saya, Marthen Elwarin yang menikah dengan

Dorkas Elwarin. Dorkas Elwarin, seorang perempuan Jawa yang bernama asli

Sutijem jatuh cinta dengan kakek saya ketika ia bertugas di Semarang.

Mereka kemudian menikah dan pulang ke Ambon. Dorkas Elwarin yang kemudian kami

panggil “Oma Jawa” lalu menjadi seorang Kristen yang taat. Mereka menempati sebuah rumah mungil di daerah Kudamati. Rumah yang

kemudian melahirkan banyak anak cucu di sana. Rumah kecil dan sederhana yang

biasanya menampung anak cucu dari segala penjuru untuk tinggal di dalamnya. Mengingat keluarga kami lumayan besar.

Saya tumbuh dan besar di rumah ini. Kedua orang tua

saya melanjutkan pekerjaan mereka sebagai pendeta di pulau. Sementara saya dan

kedua kakak perempuan saya dititipkan di rumah ini. Saya yang masih kecil

dititipkan berpindah tempat, rumah lainnya adalah milik Tante (adik perempuan ayah) di daerah Batu Gantung.

Tapi dapat dibilang saya lebih banyak menghabiskan waktu tinggal di Kudamati—Kampong

Tai, sebutan bekennya pada saat itu, sebelum akhirnya menjadi lebih kini dengan

sebutan ‘pelor’ atau singkatan dari: penghuni lorong.

Bermain di lapangan Oma Dana. Berlari di sepanjang

jalan-jalan setapak bersama sahabat kecil saya, Donny Toisuta, biasanya disapa Odon. Memanjat pohon

kersen milik keluarga Odon, dan biasanya suka ditegur oleh Oom Anton (ayah Odon) atau Oma Nes (neneknya).

Atau bermain masak-masakan bersama sahabat kecil saya lainnya, Theophanny

Rampisela, biasanya disapa Kaka, hanya dengan memakai kaus kutang dan celana

dalam. Atau bermain beramai-ramai: enggo sambunyi, afiren, sandiwara

pedang-pedangan tutur tinular, gambar, pata-pata, lompat karet, gici-gici, dan permainan

semasa kecil lainnya di tahun 90-an pada waktu itu membuat saya merasa sangat beruntung.

rumah tua kami yang bercat hijau di sebelah kiri bersama dengan setapak-setapak itu.

Ingatan lainnya yang tidak hilang adalah ketika malam jelang Paskah kami akan berkumpul di lapangan Oma Dana untuk menonton layar tancap

film Yesus disalib. Atau tidak tidur semalaman karena

menunggu pawai obor subuh-subuh. Selain itu saya juga tidak pernah lupa latihan menyanyi atau baca puisi di teras rumah. Memasuki masa remaja saya juga membagi tempat

tinggal saya, dengan rumah di belakang Rumah Sakit Tentara, kemudian rumah di

Kebun Cengkeh. Tapi tetap saya kembali ke rumah di Kudamati—Kampong Tai.

Kebiasaan bertelanjang kaki dan berjalan

di sepanjang setapak, hingga kebiasaan memikul handuk (dan kemudian berakhir

dengan tidak mandi juga) masih membekas dengan jelas di kepala saya—semua seperti

baru kemarin. Padahal hal ini terjadi puluhan tahun yang lalu. Hingga saat ini,

bahkan ketika saya sudah merantau dan tinggal sendiri, ingatan-ingatan ke

masa-masa itu seringkali muncul di dalam kepala saya, biasanya ia datang

berupa: bebunyian daun pohon Mangga yang ada di depan rumah, bunyi seng yang

berderit ketika ditiup angin, lolongan anjing ketika malam,

atau aroma panggangan kue dari tetangga sebelah.

Ingatan-ingatan membawa saya ke setapak-setapak itu kembali, saya menjadi anak kecil

yang sama, masih suka berlari dengan ringan—atau bermain sepeda di dalam becek

di lapangan Oma Dana. Menghitung rumah-rumah yang saya lewati ketika keluar

dari rumah tua kami menuju ke depan lorong Andre, tempat menunggu angkutan umum: rumah ibu batak, rumah (bekas) Oma

aya, rumah (bekas) keluarga Manusiwa, rumah tante Masbait, rumah Oom Nus

Tarantein, rumah Oom Cak Lesilolo, rumah keluarga besar Lesilolo, rumah

keluarga besar Tumallang kiri dan kanan, rumah Mama Kety, rumah keluarga

Kriekhoff, rumah Om No Louis.

Rumah-rumah yang saya sebutkan ini barangkali sudah tidak

ditempati oleh penghuni aslinya lagi. Namun kenangan tentang setapak yang menjaga kaki-kaki

telanjang saya berlari di masa kanak-kanak, tak pernah hilang—kenangan itu

begitu girang dan bersahabat di dalam kepala, tinggal bersama rumah-rumah yang

tetap berdiri di sepanjang jalan setapak itu: walau penghuni dari rumah-rumah

itu barangkali sudah tak lagi tinggal di situ karena meninggal atau pindah

kota. Jika sudah begini, rindukah kamu kepada rumah yang dulu pernah kamu

tinggali lama?

***

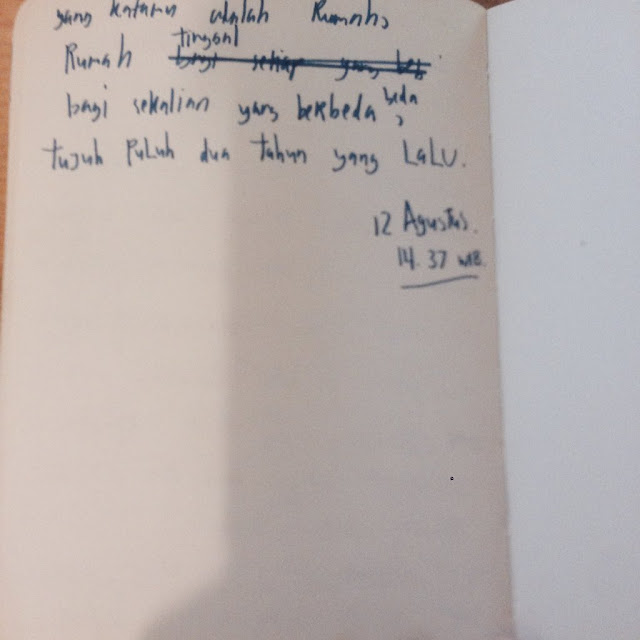

(selesai menulis ini saya jadi kepikiran untuk

memotret rumah-rumah yang pernah saya tinggali—di kota Ambon maupun di

kota-kota lainnya jika memungkinkan dan membuat sebuah cerita pendek tentangnya. atau mungkin membuat pameran serial rumah yang lain.)